屈原节选历史背景

《屈原》背景:

上个世纪初话剧出现于中国,带着新鲜的趣味和蓬勃的生机,以及明显稚嫩的特征,中国人并没有完全了解话剧的构造和编织的规律,就已经开始把它当做传递思想和情感的有力武器了。郭沫若1942年1月写的话剧《屈原》便是这样的作品,它不成熟却切中时代的要害,那些看来十分明显的文学缺陷,都被鲜明的主题和昂扬的激情所掩盖,成为呼唤爱国主义、抵抗日本侵略的风云之作。

剧本《屈原》中的故事极其简单:第一幕,屈原教育学生宋玉,要像橘树一样“独立不倚”,在大波大澜的时代“生要生得光明,死要死得磊落”。并且通过侍女婵娟的口头交代,秦国使者张仪游说楚王,诡称秦以商於六百里之地予楚,条件是楚齐绝交。屈原则主张“联齐抗秦”,目标是成就统一大业。第二幕,南后在楚宫内廷设计陷害屈原,假装晕倒在屈原怀里造成调戏自己的假象。楚王罢了屈原的官并且改变主张,宣布和齐国绝交同秦国修好。第三幕,屈原跑回自己家,他的愤怒被大家认为是疯了,于是乡邻为其招魂,屈原出走。第四幕,屈原路遇众人,痛骂张仪怒责南后,楚王大怒之下把屈原关进东皇太一庙。第五幕,婵娟找到屈原,误服毒害屈原的毒酒而死,屈原逃往汉北。

相关内容

-

屈原列传是高中必修几

屈原列传是高中必修几,,屈原列传在高中语文必修几,必修三。收录于《语文选择性必修 中册(部编版)》,位于第三单元第九课。司马迁在《史记·屈原列传》中不仅提供了关于屈原生平事迹之史料,也对屈原的作品作出评述,可以说是楚辞学之滥觞。这种方式考量了作家、作品、时代三种因素,将文本置于它所产生的历史环境中,更能得出一个较接近作者原意并符合时代环境可能性的作品诠释结果,对屈原给予了高度评价。文章价值:司马迁...

-

臣以神遇而不以目视翻译

臣以神遇而不以目视翻译,,意思是:我宰牛的时候是凭着心灵神会去跟牛接触,而不是用眼睛去看的。这句话是出自战国时期庄周的《庖丁解牛》。通过这个故事体现了庄子所提出的美学命题,那就是真正美的创造应该是充分掌握超乎对象的非功利性的自由创造,是合乎规律的,体现了“道”的一个特征。这个故事是庖丁解牛,庖丁解牛它是依照天理合乎规律性。发出的声音是合乎音乐以及身体的律动,这种做法超越了以实用为目的的技能,达到了...

-

蛙读后感800字大学生

蛙读后感800字大学生,,说起来有点儿惭愧,今早读完的莫言的《蛙》,才是我今年完整看完的第二部书籍。就是这样一本不算厚的书本,却也整整看了2个星期有余。作为一本“新世纪和谐文学”的代表作,莫言花了大半笔墨描写了一个高密县东北乡的普通妇产科女医生--我的姑姑的带有传奇色彩的人生经历。而记叙这样一个鲜为人知的身份,又能微言大义,通过“姑姑”内心的挣扎,反映时代的变革堕落,人内心的矛盾变化,无疑在选题上...

-

女娲补天安百姓的对联

女娲补天安百姓的对联,,女娲补天安百姓这一则对联,下联应对后羿射日护民生。《女娲补天》课文的主要内容是:远古时期的神仙女娲,为了解救处于水深火热之中的人类,不顾生命危险将天补的故事。这个故事歌颂了女娲的善良、勇敢与不惧危险,为了天下苍生愿意付出生命,勇于奉献的精神。女娲补天的故事和女娲造人的故事一样,都是中国人家喻户晓的。相传远古时代,天塌地陷,世界陷入巨大灾难。女娲不忍生灵受灾,于是炼五色石补好...

-

茶馆分析

茶馆分析,,《茶馆》是现代文学家老舍于1956年创作的话剧,1957年7月初载于巴金任编辑的《收获》杂志创刊号。1958年6月由中国戏剧出版社出版单行本。剧作展示了戊戌变法、军阀混战和新中国成立前夕三个时代近半个世纪的社会风云变化。一个叫裕泰的茶馆揭示了近半个世纪中国社会的黑暗腐败、光怪陆离,以及在这个社会中的芸芸众生。剧本中出场的人物近50人,除茶馆老板之外,有吃皇粮的旗人、办实业的资本家、清宫...

-

红楼梦的人物短评

红楼梦的人物短评,,1、林黛玉林黛玉的艺术形象深入人心,打动了读者,令人同情。但这个形象同时又是鲜活的。她那纷繁复杂的性格,明显的弱点,和敢于反抗、追求爱情的鲜明个性组成了一个活生生的个体。使我们感到,她就我们所熟识的人,是为我们深深喜爱的人。2、薛宝钗“会做人”的确是薛宝钗的性格特点,这与她“温柔敦厚”的外露特征相融合,使得她为人人所夸赞。宝钗“会做人”,“不关已事不开口,一问摇头三不知”的为人...

-

察其志之所存乃知侯非今之所谓廉者也的翻

察其志之所存乃知侯非今之所谓廉者也的翻译,,“察其志之所存乃知侯非今之所谓廉者也”是出自明朝的儒学家、嘉靖八才子之一唐顺之的《赠郡侯郭文麓升副使序》,这句话的意思是在考察郭侯志向所在之后,这才明白过来郭侯原来也并不是世间所流传的那样公正廉洁的官吏。整篇文章都是在叙述常州郡侯郭文麓为官的事迹,在文中唐顺之对何为廉洁做出了两种解释,一种是历史上人们通俗理解的廉洁,还有一种是官员所处的时代所需要的一种廉...

-

屈原节选背景

屈原节选背景,,《屈原》背景:上个世纪初话剧出现于中国,带着新鲜的趣味和蓬勃的生机,以及明显稚嫩的特征,中国人并没有完全了解话剧的构造和编织的规律,就已经开始把它当做传递思想和情感的有力武器了。郭沫若1942年1月写的话剧《屈原》便是这样的作品,它不成熟却切中时代的要害,那些看来十分明显的文学缺陷,都被鲜明的主题和昂扬的激情所掩盖,成为呼唤爱国主义、抵抗日本侵略的风云之作。剧本《屈原》中的故事极其...

-

法与时移是谁提出的

法与时移是谁提出的,,“法与时移”是战国时期的法家学派创始人——韩非子提出的,他主张改革,提倡法治,是韩非子提出了建立君主专制中央集权国家,君主应该加强自己的权力以及威势,以保证法令的贯彻执行。他认为社会实际上一直都是变化的、发展的,因此政治法律制度以及治国方法也自然应该随之而变化,不能够因循守旧,或者是墨守成规。韩非子提出的“法与时移”实际上就蕴含着明智的统治者会随着时代的变化而制定法律制度,只...

-

细节描写和动作描写的区别

细节描写和动作描写的区别,,细节描写和动作描写之间存在很大的区别,1、代表意思区别,细节描写主要是代表把握生活里面一些细微,然后很具体的情节,动作描写是代表人物存在一些特征性的动作。2、描写对象区别,细节描写运用在人物、或者场面等描写之中,动作描写通常只运用在人物描写上,3、侧重点区别,细节描写通常都是在文章描写过程中占据很重要的位置,不能随便去取代,可是动作描写就不同,通常都是某个人物,或者是某...

-

页岩油和石油的区别页面加百度

页岩油和石油的区别页面加百度,,1、页岩油和原油的成分不同:组成页岩油的化合物主要有烃类、含硫化合物、含氮化合物、含氧化合物;原油是烷烃、环烷烃、 芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。2、页岩油和原油的物理性质不同:页岩油常温下为褐色膏状物,带有刺激性气味;原油一种黑褐色并带有绿色荧光,具有特殊气味的粘稠性油状液体。3、两者的基本特征不同:页岩油主要有以下六个特征,源储一体,滞留聚集;较高成熟度富有...

-

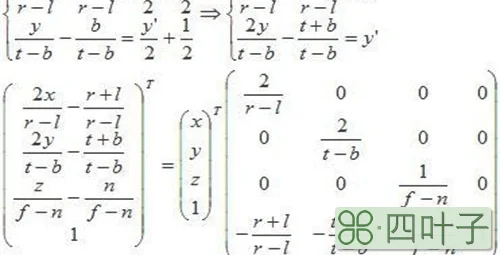

合同变换和正交变换的区别

合同变换和正交变换的区别,,很多人都想知道合同变换和正交变换之间的区别有哪些?主要是以下几点:1、变换不同,在正交变换的标准形式中,平方项前面的系数是它的特征值,合同转换则不然。2、几何意义不同,能够通过一般合同变换转化为标准形,而正交变换是一种特殊的合同变换,此外,正交变换相当于几何中的坐标旋转,是不会对图形有任何的改变,也就是不会改变图形的形状。3、作用不同,一般合同变换的标准形不唯一,无明显...

-

臣复议是什么意思

臣复议是什么意思,,附议,这个词本身就表示同意,比如说有一个人说了一个观点,另一个人说附议,就表示“我都可以,没有意见”。而“臣”字显而易见就是封建时代,君臣之间或臣子与臣子的用法。当君主提出了一个意见时,臣子表示同意就说“臣附议”。后来到了互联网时代,又有人把这个词挖了出来,表示赞同。但我们现在用这个词调侃意味更重,并没有真的君臣关系也可以说这个词。“臣附议”这个词,最近再次走入大众的视线,是因...

-

德伯家的苔丝心得体会

德伯家的苔丝心得体会,,德伯家的苔丝》被称为英国文学和世界文学的瑰宝,出版于十九世纪末,作者是英国伟大的批判现实主义作家,“一个耸立在维多利亚时代和新时代交界线上的忧郁形象”——托马斯。哈代。《德伯家的苔丝》写的是社会把一个纯洁、质朴、正直、刻苦、聪明、美丽的农村姑娘逼得走投无路,最后杀人而被判绞刑的故事。这是一个杯具,它无情地批判了社会现实,也从一个侧面揭露了英国上流社会的腐朽堕落,具有很强的现...

-

高老头中的伏脱冷

高老头中的伏脱冷,,伏脱冷,《人间喜剧》中重要的资产阶级野心家形象。在《高老头》中,他是潜逃的苦役犯,高等窃财集团办事班的心腹和参谋,经营着大宗赃物,是一个尚未得势的凶狠的掠夺者形象。人物评价:伏脱冷性格的第一大特征是凶狠、残暴。 他崇拜利己主义哲学,主张弱肉强食,把自己安置在法律之上、道德之外,以不道德对付不道德,以掠夺对付掠夺。伏脱冷决不是一个简单的反面人物。他的形象凝聚着巴尔扎克对法国社会长...

-

文言文中与官职调动有关的词

文言文中与官职调动有关的词,,一、表授予官职的词语。征:由皇帝征聘社会知名人士充任官职。如:公车特征拜郎中。《张衡传》辟:由中央官署征聘,然后向上荐举,任以官职。如:连辟公府不就。《张衡传》举:由地方官向中央举荐品行端正的人,任以官职。如:举其偏,不为党。《左传·襄公三年》拜:授予官职。如:相如为上大夫。《廉颇蔺相如列传》安帝雅闻衡善术学,公车征拜郎中。《张衡传》选:通过推荐或科举选拔任以官职。《...

-

走月亮50字

走月亮50字,,《走月亮》是一篇优美的抒情散文,是作家对童年时代美好的回忆,充满童真童趣。我国南方一些地区的习俗,常在有月亮的晚上,到户外月光下游玩、散步、嬉戏,为“走月亮”。“走月亮”不同于在月光下赶路,也不是满怀心事地走在月光下,而是特意到月光下走,散步,因此“走月亮”的说法充满了诗意。读着这篇文章,使人不由地走进一幅如诗、如梦、如世外田园般的画卷中:明亮而柔和的月光下,阿妈牵着“我”的小手,...

-

蛙读后感简短300字

蛙读后感简短300字,,忙里偷闲地看完了莫老爷子的《蛙》,总体上的感受不是很舒服。《蛙》以乡村妇产科医生姑姑的一生为主线,为我们展现了国家人口政策的历程,展现了时代变迁给人们精神上、物质上带来的巨大变化。所有的一切似乎都是挣扎的,邪恶的东西源于美好,而看起来美好的东西却孕育着更邪恶,这就是让人感觉不舒服的原因。《蛙》,据说是莫老爷子四年磨一剑,无疑是成功的。一部成功的小说一定是基于对人性的深刻剖析...