荀子在天论中提出了什么杰出命题

荀子在天论中提出的命题是“天行有常、制天命而用之”,“天行有常”这个命题反对了古代社会的迷信思想,认为天是不存在意志的,只是自然界有一定的运行规律。而自然界的运转的规律是不会因人的影响而轻易改变的,所以荀子很反对古代举行的迷行活动。“制天命而用之”这个命题的意思是与其想着怎么靠人力去改变自然规律,倒不如了解自然规律,彻底熟悉自然规律后,就能够借此让人类的生活更好。荀子的这两个命题体现了他的唯物主义观。

相关内容

-

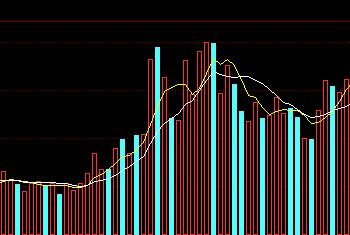

kks标识系统是什么

kks标识系统是什么,,KKS是德文词“Kraftwerk-Kennzeichensystem”的缩写,意思是“电厂标识系统”。KKS用来标识电厂的部件及其辅助系统。它是由德国电厂操作人员和建造人员开发的,适用于所有类型的电厂。KKS编码起源于德国,其含义是电厂标识系统。1970年,来自欧洲的电厂计划、经营、运行、维护、决策等部门的有关专家组成了VGB技术委员会,在借鉴了上述电厂标识系统的特点,共...

-

过秦论阿房宫赋六国论灭亡的原因

过秦论阿房宫赋六国论灭亡的原因,,三篇文章在许多方面有着各自的特色。一是在“喻今”的具体内容上各不相同,也即文章的立意存在差异。贾谊意在总结秦王朝兴亡的历史教训,为西汉统治者提供前车之鉴,因此文章确立的是“仁义不施,而攻守之势异也”的结论。杜牧旨在以秦王朝奢侈速亡为戒给唐敬宗李湛敲警钟,因而提出了“族秦者秦也,非天下也”的结论。而苏洵意在批评北宋对契丹和西夏供奉不当,因而提出了“六国破灭,弊在赂秦...

-

荀子在天论中提出了什么杰出命题

荀子在天论中提出了什么杰出命题,,荀子在天论中提出的命题是“天行有常、制天命而用之”,“天行有常”这个命题反对了古代社会的迷信思想,认为天是不存在意志的,只是自然界有一定的运行规律。而自然界的运转的规律是不会因人的影响而轻易改变的,所以荀子很反对古代举行的迷行活动。“制天命而用之”这个命题的意思是与其想着怎么靠人力去改变自然规律,倒不如了解自然规律,彻底熟悉自然规律后,就能够借此让人类的生活更好。...

-

劝学荀子翻译

劝学荀子翻译,,1、君子说:学习是不可以停止的。2、靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。木材直得符合拉直的墨线,用煣的工艺把它制成车轮,那么木材的弯度就合乎圆的标准了。即使又被风吹日晒而干枯了,木材也不会再挺直,是因为经过加工使它成为这样的。3、所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,那么...

-

劝学荀子

劝学荀子,,1、君子曰:学不可以已。2、青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮(róu)以为轮,其曲中规。虽有(yòu)槁暴(pù),不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。3、吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致...

-

劝学荀子学恶乎始

劝学荀子学恶乎始,,学恶乎始?出自先秦荀子的《劝学》荀子的文章,和其他先秦诸子的哲理散文一样,也是独具风格的。它既不像《老子》那样,用正反相成、矛盾统一的辩证法思想贯穿始终;也不像《墨子》那样,用严密、周详的形式逻辑进行推理;既不像《庄子》那样,海阔天空、神思飞越,富有浪漫主义色彩;也不像《孟子》那样,语言犀利、气势磅礴,具有雄辩家的特点。他是在老老实实地讲述道理。他的文章朴实浑厚、详尽严谨,句式...

-

劝学荀子前四段

劝学荀子前四段,,君子曰:学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。故不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;不闻先王之遗言,不知学问之大也。干、越、夷、貉之子,生而同声,长而异俗,教使之然也。诗曰:“嗟尔君子,无恒安息。靖共尔位,好是正直。神之听...

-

荀子劝学节选二

荀子劝学节选二,,劝学(节选)荀子 〔先秦〕君子曰:学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假...

-

劝学节选战国荀子

劝学节选战国荀子,,劝学(节选)荀子〔先秦〕君子曰:学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假...

-

荀子《劝学》文言文

荀子《劝学》文言文,,《劝学》是战国时期思想家、文学家荀子创作的一篇论说文,是《荀子》一书的首篇。这篇文章分别从学习的重要性、学习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面而深刻地论说了有关学习的问题,较为系统地体现了荀子的教育思想。全文可分四段,第一段阐明学习的重要性,第二段说明正确的学习态度,第三段论述学习的内容和途径,第四段阐述学习的最终归宿。文章语言精练,设喻贴切,说理深入,结构严谨,代表了先...

-

高一劝学荀子

高一劝学荀子,,《劝学》是战国时期思想家、文学家荀子创作的一篇论说文,是《荀子》一书的首篇。这篇文章分别从学习的重要性、学习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面而深刻地论说了有关学习的问题,较为系统地体现了荀子的教育思想。全文可分四段,第一段阐明学习的重要性,第二段说明正确的学习态度,第三段论述学习的内容和途径,第四段阐述学习的最终归宿。文章语言精练,设喻贴切,说理深入,结构严谨,代表了先秦论说...

-

劝学(荀子)

劝学(荀子),,课文可分为三部分。①第一部分(第一段):提出中心论点"学不可以已",并加以论述。"学不可以已"强调学习的重要性,接着具体论述其重要性,即学习可以提高、改变素质,使人智慧明达、言行无过。这一部分运用了比喻论证的方法,共用了"青,取之于蓝而青于蓝"等5个比喻。②第二部分(第二段):论证学习的重要作用。阐述学习的重要作用是:学习可使人增长才干的本领,可以改变人的品性。这一部分也运用了比喻...

-

劝学篇作者

劝学篇作者,,《劝学》的作者是荀子。《劝学》是战国时期思想家、文学家荀子创作的一篇论说文,是《荀子》一书的首篇。荀子(约公元前313年-公元前238年),名况,字卿,华夏族(汉族),战国末期赵国人。著名思想家、文学家、政治家,时人尊称“荀卿”。西汉时因避汉宣帝刘询讳,因“荀”与“孙”二字古音相通,故又称孙卿。曾三次出任齐国稷下学宫的祭酒,后为楚兰陵(位于今山东兰陵县)令。荀子对儒家思想有所发展,提...

-

劝学荀子二

劝学荀子二,,《荀子》劝学2吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。整天冥思苦想,其实还不如认真学习一会儿更有效果;再怎么踮起脚尖伸长脖子,也比不上站在高处看得远。人站在高处招手,手臂并没有变得更长,但是别人却能够看得到;如...

-

荀子《劝学》

荀子《劝学》,,《劝学》是战国时期思想家、文学家荀子创作的一篇论说文,是《荀子》一书的首篇。这篇文章分别从学习的重要性、学习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面而深刻地论说了有关学习的问题,较为系统地体现了荀子的教育思想。全文可分四段,第一段阐明学习的重要性,第二段说明正确的学习态度,第三段论述学习的内容和途径,第四段阐述学习的最终归宿。文章语言精练,设喻贴切,说理深入,结构严谨,代表了先秦论说...

-

劝学篇

劝学篇,,劝学篇(荀子的作品)一般指劝学(《荀子》首篇)《劝学》是战国时期思想家、文学家荀子创作的一篇论说文,是《荀子》一书的首篇。这篇文章分别从学习的重要性、学习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面而深刻地论说了有关学习的问题,较为系统地体现了荀子的教育思想。全文可分四段,第一段阐明学习的重要性,第二段说明正确的学习态度,第三段论述学习的内容和途径,第四段阐述学习的最终归宿。文章语言精练,设喻...

-

劝学 荀子

劝学 荀子,,1、君子曰:学不可以已。2、青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。3、故不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;不闻先王之遗言,不知学问之大也。干、越、夷、貉之子,生而同声,长而异俗,教使之然也。诗曰:“嗟尔君子,无恒安息。靖共尔位,好是正直...

-

劝学荀子高一

劝学荀子高一,,《劝学》君子曰:学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮(róu)以为轮,其曲中规。虽有(yòu)槁暴(pù),不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致...