亡人逸事的抒情方式

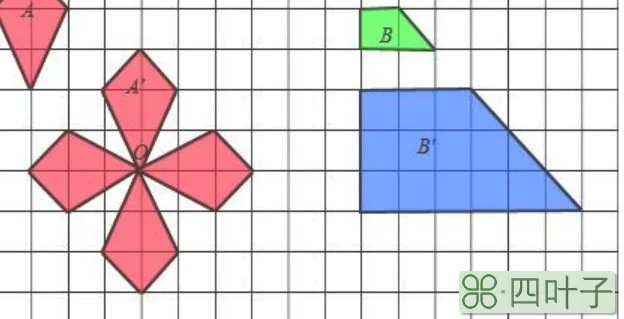

众所周知,孙犁从妻子身上所获得的创作灵感,是其创作的“第二源泉”。作家早就把她的音容笑貌、举手投足、品性气质写进早期的小说里了,他也因此成为现当代文学史上写妇女形象的大家。妻子的形象及素材于他可以说是烂熟于心,面对其一生,可写内容简直是多如牛毛,但他仅仅抓住了几件小事,写其对妻子的不尽怀念。也许孙犁觉得,这些“散点”式的片段,是他怀念亡妻的最佳方式,也可以说是其散文言淡却情深的叙事艺术的最佳写照。

作者在四十年的夫妻生活中选择了哪些“不太使人感伤的断片”呢?一是“缘定”,从“天作之合”的婚姻说起,叙写自己与妻子的结合,是父母之命、媒妁之言的旧式婚姻。19岁那年,下雨天她父亲偶然遇见媒婆,就说成了两人的亲事。对此,妻子非常认同结婚喜联横批写的“天作之合”,尤其是她说:“真个不假,什么事都是天定的。假如不下雨,我就到不了你家里来!”初听起来妻子有宿命思想,其实恋爱与婚姻都有一个缘分或者说机缘的问题;就是因为下雨的“天作”,才有了今生今世做夫妻的缘分。妻子的这几句话,表白了她对婚姻的认可,也表白了对丈夫的满意。那孙犁满意这段旧式的“不自由”的婚姻吗?作为一个处在那个时期的知识分子,往往对包办的、旧式的婚姻深恶痛绝。他们往往勇敢冲破旧式牢笼,追求与自己志同道合的伴侣,如鲁迅、郭沫若、徐志摩等。但事实上孙犁几十年来尊重与疼爱自己的结发妻子,尽管她是没文化不识字的农妇,他却做到糟糠之妻不下堂。那孙犁为什么没有走出去?最重要的就是妻子在他心目中有着牢不可破的位置。在这一部分,作者着重突出了结婚时妻子说的这几句话,对此一生都念念不忘,正是表明他对这几句话的肯定,表明自己对这段旧式婚姻的肯定,进而也是对结发妻的肯定;从而借此书写对亡妻的深深怀念。二是“初识”,着重写结婚前与妻子第一次见面的情景,由“我”远房姑姑的安排,特意在她娘家村里看大戏时“相相媳妇”。就在姑姑关照的时候,两个人见了面,虽然见面但没说话。对这次见面,在“我”事先是知道的,在她是蒙在鼓里的,事先一点不知。所以婚后她总是说姑姑“会出坏道儿”。对这次见面的描写,语言是自然的,情感流露是克制的,但细想一下,夫妻四十多年了,作者仍然将第一次的见面深植脑海并诉诸文字,可见情有多深,思有多重,哀有多长。三是“持家”,从四个方面写妻子嫁到夫家后怎样由娇惯柔弱的少妇逐渐磨砺成一个贤妻良母的过程。极其纯朴的言语叙述妻子“从小只会做些针线活”到后来“从纺线到织布,都学会了”,从小时候“没有下场下地劳动过”到后来“到了集日,自己去卖线卖布。有时和大女儿轮换着背上二斗高粱,走三里路,到集上去粜卖”。由回家诉苦和背瓜遭遇作铺垫,形成妻子性格的转折点,凸显了她吃苦耐劳、善于学习的好品质。人物的形象与语言相得益彰,言朴素人质朴。四是“临别”,是文章最感人之处,但作者并没有写得哀婉凄清,而是用冲淡的言语分四个层次来一一叙来。先写老朋友建议写“大嫂”,老朋友罗列了生活上、创作上、时机上的种种理由,尤其指出作者年事已高,不写则会留下遗憾,这里借朋友的嘴再次肯定妻子对自己的帮助;次写悼文拖延至今的缘由:开始时觉得“相聚之日少,分离之日多;欢乐之日少,相对愁叹之时多耳”,战争年代两人的青春被“抛掷”,后又因家庭与“我”多遭变故,故而往事不堪回首,愧对亡者,无从说起也便无从写起;后来随着时间的推移与年老多病,出现了“异象”:过去青春两地求一梦而不得,“今老年孤处,四壁生寒,却几乎每晚梦见她”,故而产生了写作此文的激情。第三层次坦言对亡妻的愧疚。通过相对客观的语言来总结夫妻相处四十年“我有许多事情对不起她”与“她没有一件事情是对不起我的”来表达对妻子的歉疚之情。结尾部分只写了一件事,用很平淡的对话写出了对亡妻的哀思与伤痛、感激与愧疚、落寞与孤独,千衷百感一起推向了抒情的高潮。

这种言淡情深的叙事方式采用的是草草逸逸的“意描”手笔,经过作者殚精竭虑的构思,在40年的夫妻生活中选择了“缘定”、“初识”、“持家”、“临别”四个“不太使人感伤的断片”,粗线条、粗轮廓地对妻子从少女到少妇再到贤妻良母的生命历程进行了追忆,将妻子的艺术形象刻画得栩栩如生,于自然冲淡的言语中也遮不住那似海深情。