科学读后感

是:反映自然、社会、思维的客观规律的分科的知识体系。我们平时所讲的科学似乎涉及自然科学与社会科学多一些,而有关思维的客观规律的确是门抽象的学问。书中通过历史分析对现代科学进行溯源,提出现代科学产生的两大条件,并对“中国古代到底有没有科学”这个问题作出了有趣的分析。对于这个问题的回答取决于“科学”的定义,所以说中国古代有发达的技术,但没有数理实验意义上的科学,很遗憾我们的文化里缺乏了科学成长的土壤,缺乏一种对纯粹理性学问的追求,古代的学问或多或少都是为封建统治制度服务的。吴国盛老师讲到:这不是偶然的错失,而是存在的命运。

如何回答“什么是科学”这个问题也给我们带来一种新的思考方式,颠覆了一些对历史的看法。中国古代有着发达的技术,现代社会也有更多新的高超的技术,我们似乎将“科技”一词误解为科学和技术是同一的。常言道“科技是第一生产力”,那么科学与技术之间的真正关系是什么呢,我认为科学是技术的充分必要条件,科学的产生会促进技术的普及应用与更新发展,而反过来,技术的成熟与发达却并不一定能催生科学。科学其实是带有主观色彩的意识形态,技术是将科学应用于生活实际所借助的工具手段,也就是说一种意识对物质的反作用力。

中国有着强大的博物学传统,吴国盛老师在采访中曾提到,小学的科学教育应以博物学为重点,引导学生认识自然亲近自然。自学校教育出现至今已有两千多年的历史,时代千变万化,但教育内容却有着相对的稳定性。以科学教育为例,仍然秉承着牛顿所开辟的科学范式,科教内容满足“重演律”每个个体受教育的过程都重演着人类科学发展过程,随年龄的增长所学内容也由具体变得越来越抽象。

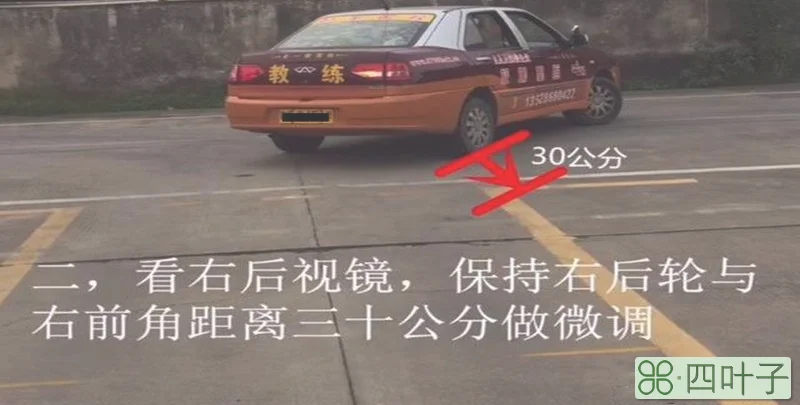

手段上:教育技术(信息技术)在中小学使用新的教育技术是必要的,但是对技术应持有“要依靠不要依赖”的基本态度。教师利用新技术更容易呈现给学生更丰富的显性知识,相应的也要传授更高质量与水平的隐性知识。