安塞腰鼓评课

这篇课文是《安塞腰鼓》,写的是百十号人一起捶打安塞腰鼓的壮观景象,想象丰富,表达夸张。

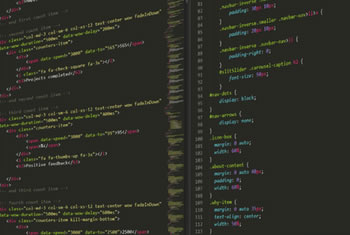

这样的课文该怎么教学呢?我曾听过一堂课, 教师不停地播放多媒体,先播放图片,展现安塞腰鼓;再播放MTV,边唱歌边用安塞腰鼓配乐;后播放音频朗诵,全文朗诵《安塞腰鼓》,以多媒体欣赏代替了语言学习。学生也不是学习的主人,只是一个旁观者、旁听者。但这位执教公开课的翁老师没有这样做,而是走在语文的路上。

这位翁老师确定的“知识与能力目标”是:理解排比、反复、短句的作用。虽然行为动词理解”用得不科学,行为不可观察,效果不可评价;但学习方向是正确的。

翁老师先播放了腰鼓表演片段。这里有一个问题可供思考:是不是一定要先播放腰鼓表演视频,再学习课文?我认为不一定, 还是先学习语言,获得个性的体验和多样的想象,再去看真实的安塞腰鼓视频,可能更语文学习的顺序,也符合循序渐进的原则。而播放的视频选取得也不是很好,安塞腰鼓捶打得形式单调,学生看了反而会留下不好的印象。之后教师问学生:“换成文字会不会别有一番风味呢?”其实有些学生已经不会觉得安塞腰鼓“不好玩”,没有什么风味了。这样就影响了对课文的学习兴趣。学完课文后,这位翁老师由北方的腰鼓转到了南方的越剧。并特地邀请-位女老师 上来演唱越剧《貂蝉拜月》,让学生观察并描写刚才老师的表演。怎么看待这个安排?虽然风格上与课文截然相反,很不协调,但突出了地域文化,既让学生运用了语言,也感受到了地域文化,一举两得。只是教师没有先提醒学生观察表演,而是在表演结束后才亮出写作任务,而亮出的任务却也不是一定要写刚才看到的,而是“描写一个你喜欢的曲艺形式”,这就有些脱节。