古代文化常识避讳

所谓“避讳”,指的是古人在言谈和书写时要避免君父尊亲的名字,这是我国封建社会特有的文化现象。避讳起源于周朝,秦汉以后,随着儒学统治地位的确立,避讳制度日趋完备。

一、避讳的种类:中国古代避讳主要有三种:“国讳”、“家讳”和“圣讳”三种。

“国讳”主要是避皇帝本人及其父祖的名讳,有的朝代延伸至避讳皇帝的姓、字、生肖以及陵名等等。封建帝王出于加强封建统治的需要,要求其统治下的臣民都必须遵守“国讳”,一旦犯讳,就是“大逆不道”,将受到严厉处罚。如,为了避讳汉文帝刘恒的“恒”,春秋时的田恒被改为田常,北岳恒山被改为“常山”,当然后又改了回来;为避讳汉景帝刘启的“启”,古都启封改为“开封”,倒是沿用至今。因为唐太宗叫李世民,观世音菩萨也被迫改名为“观音菩萨”。

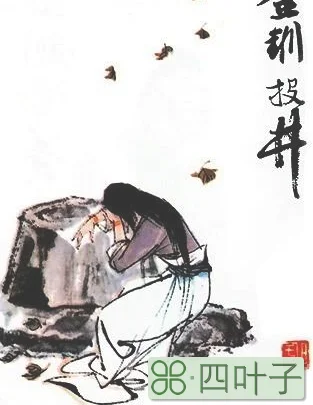

“家讳”指避讳父祖之名,仅限于亲属内部,体现了封建伦理道德精神。诗鬼李贺的父亲名晋肃,因为避讳“晋”,李贺终身没有参加科举进士考试,虽少年英发,才华横溢,却终不得志,郁郁寡欢,27岁就英年早逝。李贺的《金铜仙人辞汉歌》中的“天若有情天亦老”成了千古名句,后来有人将其作为对联,来征集求对下联,直到北宋才被大文学家石延年对出了下联:月如无恨月长圆。当然,这是后话。

李贺死后,韩愈很是惋惜,义愤之中写下了《讳辩》一文。文中说,因父亲名为“晋肃”,儿子就不能参加进士科考,如果父亲名为“人肃”,难道儿子终身不能为人?

因“家讳”也闹出了许多笑话。宋时有个大臣名“良臣”,其子在读《孟子》中的“今之所谓良臣,古之所谓民贼也”时,改作“今之所谓爹爹,古之所谓民贼也。”